鏝絵巡りシリーズ第14回

「火とぼしの道の鏝絵を巡る」

のウォーキングがありました。今回私は企画側。

茅野駅に集合して、路線バスで縄文の湯バス停下車、ここがウォークのスタート地点です。駅では会員11名、一般参加1名の計12名がバス乗車。バスから降りるとFさん夫妻が待ち構えていて、今日は計13名でのウォークです。

駐車場で準備体操をした後ウォークスタート、今日はウォーク日和。

駐車場で準備体操をした後ウォークスタート、今日はウォーク日和。

まずは八ヶ岳に向かって東進。車道の脇にこんなお洒落な歩道が、木陰が嬉しい。

まずは八ヶ岳に向かって東進。車道の脇にこんなお洒落な歩道が、木陰が嬉しい。

エコーラインに出て右折、しばらく南へ進みます。背後に見えるのは車山・蓼科山など。

エコーラインに出て右折、しばらく南へ進みます。背後に見えるのは車山・蓼科山など。

上場沢交差点を右折、すぐに脇道へ。ここからは未舗装の道。でもこんな道が嬉しい。

上場沢交差点を右折、すぐに脇道へ。ここからは未舗装の道。でもこんな道が嬉しい。

上場沢集落にでてすぐに鏝絵登場、これは大黒様。(写真をクリックして拡大写真をご覧ください)

上場沢集落にでてすぐに鏝絵登場、これは大黒様。(写真をクリックして拡大写真をご覧ください)

軒下に薪を積み上げた蔵がありました。この蔵の前には馬頭観音と千手観音、そして蔵の丑鼻には鶴亀の鏝絵。(リンクをクリックして拡大写真をご覧ください)

軒下に薪を積み上げた蔵がありました。この蔵の前には馬頭観音と千手観音、そして蔵の丑鼻には鶴亀の鏝絵。(リンクをクリックして拡大写真をご覧ください)

この蔵には大黒様。(写真をクリックして拡大写真をご覧ください)

この蔵には大黒様。(写真をクリックして拡大写真をご覧ください)

これはまた新しい蔵。両面に鏝絵、東は大黒、西は龍。そしてハチマキ部にもカラフルな若葉でこちらはグラジオラスのような花が描かれています。(それぞれリンクをクリックして拡大写真をご覧ください)

これはまた新しい蔵。両面に鏝絵、東は大黒、西は龍。そしてハチマキ部にもカラフルな若葉でこちらはグラジオラスのような花が描かれています。(それぞれリンクをクリックして拡大写真をご覧ください)

珍しい八重のオダマキに思わず立ち止まり、パチリ!

珍しい八重のオダマキに思わず立ち止まり、パチリ!

前方左手に大泉山。この右手には小泉山があり、双方の山の頂上で行なわれるどんど火焼きのような子どもたちの行事が「火とぼし」。

前方左手に大泉山。この右手には小泉山があり、双方の山の頂上で行なわれるどんど火焼きのような子どもたちの行事が「火とぼし」。

上場沢集落を後にして県道17号(茅野北杜韮崎線)を南へ。後方は霧ヶ峰高原。

上場沢集落を後にして県道17号(茅野北杜韮崎線)を南へ。後方は霧ヶ峰高原。

大日影集落着。県道沿いの蔵にある「大黒様」。

大日影集落着。県道沿いの蔵にある「大黒様」。

県道東側集落にはいってしばらく進むと双体道祖神を発見。仲良く手をつないでいてほのぼの、いいですねこういうの。

県道東側集落にはいってしばらく進むと双体道祖神を発見。仲良く手をつないでいてほのぼの、いいですねこういうの。

更に進むと立派な鏝絵蔵があります。東西の丑鼻にそれぞれ「大黒様」と「恵比寿様」。ちょうど家の方がいましたので庭に入らせてもらって虹梁の亀をたくさん配した鏝絵、その木口部には東は「牛と馬」、西は「うさぎ」を見せていただきました。牛馬は珍しい!(それぞれリンクをクリックして拡大写真をご覧ください)

更に進むと立派な鏝絵蔵があります。東西の丑鼻にそれぞれ「大黒様」と「恵比寿様」。ちょうど家の方がいましたので庭に入らせてもらって虹梁の亀をたくさん配した鏝絵、その木口部には東は「牛と馬」、西は「うさぎ」を見せていただきました。牛馬は珍しい!(それぞれリンクをクリックして拡大写真をご覧ください)

すぐ隣の蔵にはきれいな「月に亀」がありました。(写真をクリックして拡大写真をご覧ください)

すぐ隣の蔵にはきれいな「月に亀」がありました。(写真をクリックして拡大写真をご覧ください) 引き返して先ほどの蔵の前で集合写真

引き返して先ほどの蔵の前で集合写真

下見ウォークでは気づかなかった鏝絵も発見、こちらは「大黒様」。

下見ウォークでは気づかなかった鏝絵も発見、こちらは「大黒様」。

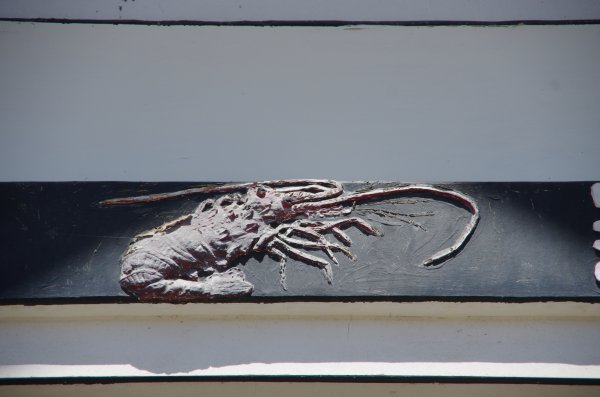

県道沿いで目にする大きな土偶の像。ここは体験工房のようなものでしょうか。建物の軒下にはこんなものも。(写真をクリックしてご覧ください)

県道沿いで目にする大きな土偶の像。ここは体験工房のようなものでしょうか。建物の軒下にはこんなものも。(写真をクリックしてご覧ください)

皆さんが見上げているのは・・・・ (写真をクリックしてご覧ください)

皆さんが見上げているのは・・・・ (写真をクリックしてご覧ください)

こちらは道路から遠いのだけど、・・・・ (写真をクリックしてご覧ください)

こちらは道路から遠いのだけど、・・・・ (写真をクリックしてご覧ください)

午前の部の鏝絵は見終わり、トイレを求めて(笑)上り坂を。美事にカーブした多留姫大橋の下に、

午前の部の鏝絵は見終わり、トイレを求めて(笑)上り坂を。美事にカーブした多留姫大橋の下に、

目的の昼食場所:「多留姫文学自然の里」に到着。

目的の昼食場所:「多留姫文学自然の里」に到着。

これは大きな蔵。立派な覆いが施されていると、「どんな鏝絵が?」と期待してしまいます。この蔵には大判の「鶴と亀」。(写真をクリックしてご覧ください)

これは大きな蔵。立派な覆いが施されていると、「どんな鏝絵が?」と期待してしまいます。この蔵には大判の「鶴と亀」。(写真をクリックしてご覧ください)

古田の集落にはいりました、ここも鏝絵処。この蔵には東西の丑鼻に「大黒」・「恵比寿」、そして虹梁の「波に亀」、木口部分には「鶴・亀」が配されています。(それぞれリンクをクリックして拡大写真をご覧ください)

古田の集落にはいりました、ここも鏝絵処。この蔵には東西の丑鼻に「大黒」・「恵比寿」、そして虹梁の「波に亀」、木口部分には「鶴・亀」が配されています。(それぞれリンクをクリックして拡大写真をご覧ください)

火とぼしの道沿いに鏝絵蔵が2棟。こちらは「大黒様」。(写真をクリックしてご覧ください)

火とぼしの道沿いに鏝絵蔵が2棟。こちらは「大黒様」。(写真をクリックしてご覧ください)

こちらも「大黒様」。(写真をクリックしてご覧ください)

こちらも「大黒様」。(写真をクリックしてご覧ください)

この蔵は先ほど生け垣をきれいに刈りそろえてあった蔵の反対面、おなじみの「大黒様」です。

この蔵は先ほど生け垣をきれいに刈りそろえてあった蔵の反対面、おなじみの「大黒様」です。

再び集落に入って、こちらも「大黒様」。

再び集落に入って、こちらも「大黒様」。

大黒様は人気No1です。

大黒様は人気No1です。

小さな蔵ですが両面に鏝絵、こちらは「SA」とアルファベットは入っています。どんな意味があるんでしょうか?反対面は「波に千鳥」。(写真をクリックして反対面の鏝絵をご覧ください)

小さな蔵ですが両面に鏝絵、こちらは「SA」とアルファベットは入っています。どんな意味があるんでしょうか?反対面は「波に千鳥」。(写真をクリックして反対面の鏝絵をご覧ください)

こちらの蔵にも「大黒様」。古いものでしょうか、大分色褪せています。(写真をクリックして鏝絵をご覧ください)

南向き斜面に沿って家並みが続き、斜面の付け根に道路が延びています。

南向き斜面に沿って家並みが続き、斜面の付け根に道路が延びています。

下古田にある真徳寺の立派な建物。ゴールはもうすぐ。

下古田にある真徳寺の立派な建物。ゴールはもうすぐ。

ユニークな形の「にゅう」が3体。おもしろい。

ユニークな形の「にゅう」が3体。おもしろい。

着きました、ゴールの理科大バス停。余裕を持ってウォークを終わることができました。

着きました、ゴールの理科大バス停。余裕を持ってウォークを終わることができました。

ほぼほぼ緩やかな下り坂の今回のコース、ゆったりと完歩することができました。風もないおだやかな日でよかった。参加のみなさん、ありがとうございました。またサブのMさん、お世話になりました。