北陸を旅行してきました。その目的地の一つが

「かこさとしふるさと絵本館 砳(らく)」

絵本作家のかこさとしさんの故郷越前市に あります。

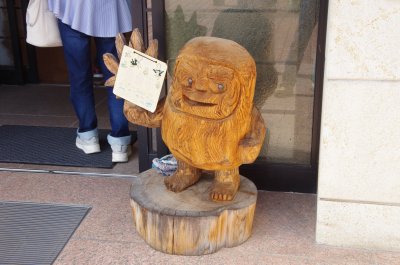

その記念館、外観はこんな感じ。石造りの建物は関東で言えば大谷石の蔵のよう、ちょっとお洒落感に欠けるかな。子供むけ絵本作家の記念館ならもうちょっと可愛くてもいいのに、なんて思ってしまいます。でも入口右側の掲示板のようなもの、近くへ行ってみると。

横にスライドすると次々と次の絵が現れる・・・・紙芝居でした。いいな、こういうの。

そして玄関脇には代表作のキャラクター:だるまちゃんの木像。木目がはいってちょっと怖いような。

玄関をはいると正面にダルマちゃんと天狗ちゃん、雷ちゃんが向かえてくれます。

そしてその後方の壁はこんな。

これはその右手の壁。

この玄関ホールの左側の部屋はイベント用スペース?子どもたちが入っておはなし会のようなことをやっていました。

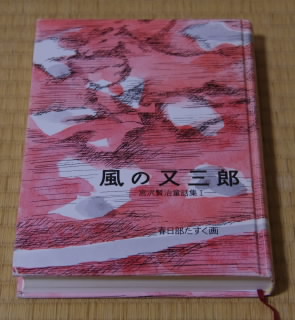

そして右側の部屋は図書室、かこさとしさんの絵本がたくさん並んでいます。壁にはやはりダルマちゃんと天狗ちゃん、かわいい。

職員の席の近くの棚の上にはカラスの組み木?こんなのは私にも作れるかなと思い写真に撮ってきました。

二階は展示室で絵本の原画がたくさん展示されています、残念ながらここは撮影禁止。でも印刷されたものとはひと味違いますね、原画はやっぱりいい!

庭には遊具が設置されているのですが、各所にかこ作品のキャラクターが。こんなミニ遊園地もいいな。

私たちが入館している間にも何組もの親子が来館し図書室を見たりイベントのおはなし会を聴いたりしていました。記念館というと展示だけという静的なイメージなのですが、この記念館は日々こどもたちが来て時を過ごしおはなしを聴くという“生きた”施設、職員の方の努力のたまものかも知れません。

いい見学をさせていただきました。

「

「