4月14日、「東京セプテット公開練習」を聴きに行ってきました。

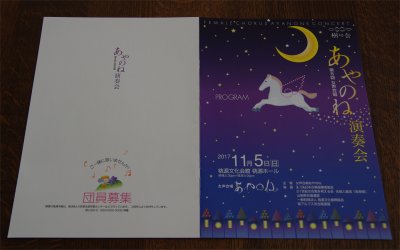

7人の男声合唱グループで平均年齢73歳だとか。この団体は山形南高OB合唱団の東京支部と言えるような団体、全員が山形南高のOBです。公開練習とはいいながら以下のプログラム、立派なミニコンサートでした。

Lesson 1

春の日の花と輝く

うるわし五月に

今は若き子

故郷の家

花の唄

Lesson 2

流浪

野ばら

野路の夕べ

Zum Sanctusu

Aula Lee

Lesson 3

「みんなで響こう」

Lesson 4

A Song of Peace(交響詩「フィンランディア」より

Salve Regina

美しき眠り

For God so loved the world

Shenandoah

ここはもちろん分離唱の合唱です。まずは練習と同じパターンを見せてくれました。分離唱、それからカデンツです。通常の合唱のように発声練習は行なわないことなども説明されました。そしてその後は上記のプログラムに従って演奏。トップ:1、セカンド:2、バリトン:2、バス:2とトップテナーがあと1人加わるといいのでしょうか、それでもなかなかいいバランスで分離唱の合唱ならではの男声ハーモニーを聴かせていただきました。

「みんなで響こう」では団員のリードで簡単な輪唱、それも3パートに分かれて。そしてブラームスの子守歌をみんなで味わって、最期はちょっと難易度の高そうな数曲でした。

アンコールも用意されていて、「レパートリーはいくらでもあるので・・・・」といいながら最初に唱ったのは何と山形南高校の校歌。これにはちょっと説明がありました。当時この高校では入学式は新入生・保護者・職員で行なうもの、その中で式次第の中に「校歌合唱」とある。どうするのかと思っていたら、校歌合唱になるとこの学校の音楽部(男声合唱)が詰め襟で登場、そして3部合唱を歌い出すのだそうです。分離唱の合唱の男声ハーモニーを聞かされて音楽部員の多くは入部するのだそうです。入学式がしっかり新入部員勧誘の場になっていたんですね。

その後「聖なる心にのみ」を唱ってまだまだアンコールは続きそうでしたが私たちは帰りの電車の都合でここで退席してきました。

久しぶりに聴いた男声ハーモニー、嬉しい一日でした。合唱のみなさん、ありがとうございました。

(84.8k)

ピアノの調律をしていただきました、約1年ぶり。前面のボードを取り外すといつもながらのことですが鍵盤やハンマーがずらりと並んで美しい光景。調律師さんにそんな話しをすると、

ピアノの調律をしていただきました、約1年ぶり。前面のボードを取り外すといつもながらのことですが鍵盤やハンマーがずらりと並んで美しい光景。調律師さんにそんな話しをすると、 今日は我が家のピアノの調律をしてもらいました。いつもお願いしている調律師さん、いつものように手際よく作業が進んだようです。今は異常気象のためかピアノに不具合が発生することも多いのだとか、昨年は例年に無く内部でカビが発生していたピアノが多かったそうです。でも我が家のピアノはまあまあ良好な状態とのこと。指示に従って乾燥剤を数個中にいれておいたのがよいとのことでした、指示通りにしない人もいるのかな?

今日は我が家のピアノの調律をしてもらいました。いつもお願いしている調律師さん、いつものように手際よく作業が進んだようです。今は異常気象のためかピアノに不具合が発生することも多いのだとか、昨年は例年に無く内部でカビが発生していたピアノが多かったそうです。でも我が家のピアノはまあまあ良好な状態とのこと。指示に従って乾燥剤を数個中にいれておいたのがよいとのことでした、指示通りにしない人もいるのかな?